Villes olfactives, villes affectives

En 1864, Charles Baudelaire quitte Paris et se réfugie à Bruxelles dont le triste séjour donnera naissance au livre intitulé « Pauvre Belgique ».

On peut y lire:

« On dit que chaque ville, chaque pays a son odeur. Paris, dit-on, sent ou sentait le chou aigre. Le Cap sent le mouton. […] La Russie sent le cuir. Lyon sent le charbon. L’Orient, en général, sent le musc et la charogne. Bruxelles sent le savon noir. Les chambres d’hôtel sentent le savon noir – avec lequel elles ont été lavées. Les lits sentent le savon noir – ce qui engendre l’insomnie pendant les premiers jours. Les serviettes sentent le savon noir. Les trottoirs sentent le savon noir. »

Ainsi, au XIXe siècle, les villes possédaient une identité olfactive, mais qu’en est-il aujourd’hui?

La ville est souvent perçue comme un environnement bâti, compact, où l’expérience de l’espace demeure essentiellement visuelle.

Mais l’espace, il faut le rappeler, est à la fois masculin et féminin. Il existe « un » espace, celui des objets construits, et « une » espace, pareil à la barre du clavier créant le blanc typographique qui permet aux mots de s’agencer pour donner un sens à la lecture. Cet espace féminin, l’espace du mouvement par excellence, est un « vide » empli d’ombres et de couleurs visuelles, mais aussi de sons qui se réverbèrent, de surfaces que l’on touche, de températures qui nous saisissent et d’odeurs qui nous enveloppent. C’est toute l’essence d’une ville qui est contenue entre ses parois, dans le négatif de son plan.

De plus en plus de chercheurs s’intéressent à ces villes invisibles et impalpables, capables de susciter chez nous des émotions bien plus complexes que celles provoquées par la simple vue. En effet, la chaîne de réactions permettant l’odorat mobilise les aires du cerveau spécialisées dans l’identification et la conscientisation d’un message, dont l’hippocampe en est le siège de la mémoire émotionnelle et du plaisir. Le sens le plus proche des émotions serait donc l’odorat. Pourtant, on estime aujourd’hui qu’il est l’un des sens les moins développés chez l’homme, qui, au cours de l’évolution, aurait perdu bon nombre de ses gènes olfactifs.

Mais certains originaux aux narines sensibles cherchent à déceler, à répertorier et à cartographier les effluves urbaines, dans le désir de faire redécouvrir par l’expérience, la matérialité invisible de nos villes.

Les cartographies olfactives

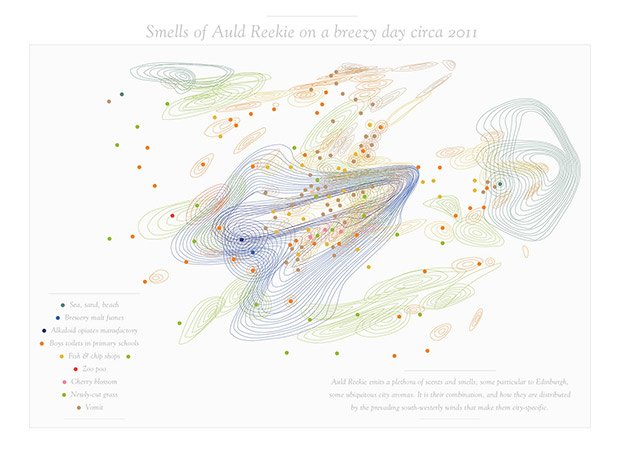

Les parfums d’ Edinburgh, par Kate McLean

Kate McLean, designer et photographe anglaise, doctorante au Royal College of Art, est une adepte de l’interprétation et de la cartographie sensorielles. D’Edimbourg à Glasgow, en passant par New York, elle a cartographié les odeurs urbaines, des parfums de malt des pubs écossais aux fumées des stands de hot-dogs de Broadway. Ses cartes abstraites associent chaque type d’odeur à une couleur, qui se déplace au gré du vent et du temps. Odeurs d’herbe fraîchement coupée et de brise marine côtoient celles des déjections animales et des fritures alimentaires.

La carte olfactive d’Amsterdam, source : sensorymaps.com

D’abord, on remarque que l’odeur des villes n’est pas une odeur globale, mais correspond plutôt à une impression pointilliste. Ensuite, c’est l’expérience personnelle et hautement subjective du sujet « sentant » qui associe à une odeur un nom, un sentiment, une intensité… Enfin, l’odeur d’une ville est étroitement corrélée à l’expérience personnelle. Plus le vécu est fort, plus le souvenir olfactif en sera marqué. La difficulté d’objectiver le subjectif, d’exploiter ces cartes individuelles et de trouver une odeur globale qui ferait consensus sur l’identité olfactive d’une ville paraît insoluble.

Car, si des instruments peuvent nous donner toutes les composantes d’une odeur, aucune machine ne peut dire si une odeur est agréable ou non. Seul un vrai nez peut percevoir si une molécule est, pour lui, odorante. Pour preuve : la norme AFNOR définissant l’olfactomètre, c’est à dire l’intensité d’une odeur, n’est pas mesurée par un nez artificiel mais par un « jury » doté d’une anatomie nasale. Chargé de définir les seuils d’intolérance d’une odeur et souvent mobilisé à proximité de sites industriels, ce groupe de nez qualifie et note les nuisances olfactives dont les résultats sont ensuite traités statistiquement. Ainsi, devrait parler d’odeurs des villes ou plutôt, d’odeurs perçues ?

Malgré cette incertitude, des scientifiques espèrent, par le biais de cartes olfactives, améliorer la gestion ambiantale des grandes métropoles. Un groupe de chercheurs européens et américains dirigé par Daniele Quercia, informaticien de l’université de Turin, a récemment publié les résultats d’une étude olfactive. Ils y constatent que les bâtisseurs et les décideurs de nos villes amélioreraient notre qualité de vie en prêtant attention au paysage olfactif urbain.

Citylab, qui relaie cette étude, explique que des volontaires ont arpenté l’asphalte en notant au fil de leurs déambulations les odeurs rencontrées dans sept villes différentes: Amsterdam, Pampelune, Glasgow, Édimbourg, Newport, Paris et New York.

Le résultat a ensuite été examiné par des annotateurs chargés d’établir un dictionnaire de 285 mots consensuels qualifiant les odeurs, des plus désagréables (“pot d’échappement”, “excrément”, “déchet”, “putride” et “vomi”, entre autres) aux plus appréciables (“lavande”, “fruit”, “barbecue”, ou “cuisson au four” par exemple). Ce dictionnaire de sensations olfactives urbaines est donc bien loin d’être exhaustif.

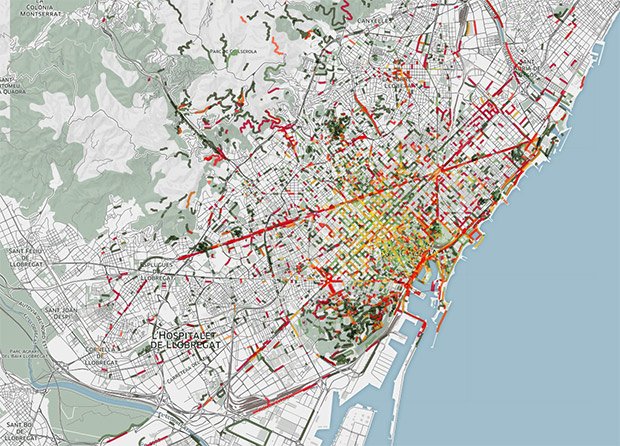

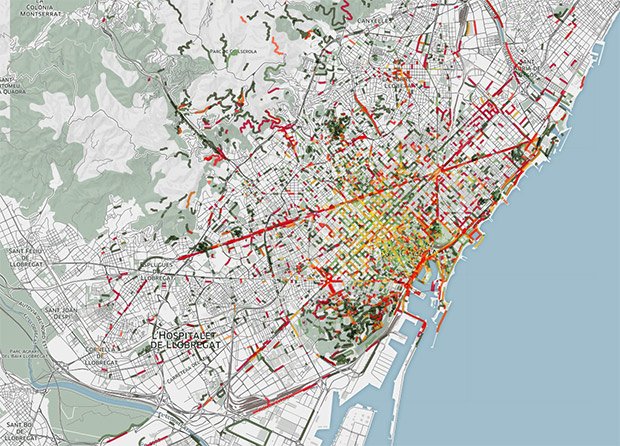

Les chercheurs se sont ensuite penchés sur deux villes en particulier, Barcelone et Londres, dont ils ont répertorié les odeurs grâce aux informations divulguées par Twitter, Flickr et Instagram. A partir de mots clefs et de publications géolocalisées, près de 20 millions d’images et de tweets ont été analysés et retranscrits cartographiquement dans le programme « Smelly Maps ». Les cartes représentent, de manière plus globale, les emplacements où les utilisateurs de réseaux sociaux ont détecté le plus d’émissions non naturelles (en rouge) et naturelles (en vert).

Les odeurs de Barcelone (via Smelly Maps)

Les odeurs de Londres (via Smelly Maps)

Daniele Quercia, le directeur du projet, dévoile l’utilité de ces données au site PSFK. En jeu: l’amélioration du confort des riverains !

« Les humains sont potentiellement capables de distinguer plus de mille milliards d’odeurs différentes. Et pourtant, les politiques et les urbanistes ne prennent en compte que dix mauvaises odeurs. Pourquoi une perspective aussi simpliste et négative ? »

L’objectif de telles recherches serait ici d’alerter les pouvoirs public sur le nombre insoupçonné d’odeurs désagréables et de favoriser leur éradication afin d’améliorer la qualité de vie en ville.

Nostalgie de la puanteur

Mais qu’en est-il de l’odeur de soufre des vieilles rames de métro de notre enfance ? Au fur et à mesure qu’elles sont remplacées par du matériel neuf (lignes 2 ou 4, RER A et B), cette madeleine olfactive disparaît. L’identité odorifère propre au métro parisien est en effet connue au-delà des frontières, ne serait-ce que par sa (piètre) renommée. La RATP, qui tient à sa réputation, dépenserait 65 millions d’euros par an pour lutter contre les mauvaises odeurs, qui n’ont pourtant rien à voir avec la qualité de l’air. Elle est d’ailleurs à l’origine du lancement d’une étude visant à recenser les odeurs rencontrées dans le métro parisien par un « nez » et parfumeur de métier, Céline Ellena. Des sprays imitant l’odeur du croissant chaud aux parfumeries installées dans les galeries souterraines, en passant par les pulvérisateurs d’essences naturelles placés dans les wagons, tout est prétexte à masquer les nauséabondes fragrances.

Le problème selon Anna Garot, responsable du « plan d’aménagement de l’ambiance olfactive » de la ligne 14, c’est que les pulvérisateurs empêchent la perception par les usagers de certaines puanteurs liées au fonctionnement du matériel, qui font partie de l’identité du métro et que les parisiens attendent et considèrent comme un repère.

Et il est vrai que l’on se délecte, après un long séjour hors de Paris, de retrouver l’odeur de tabac dans la rue l’hiver et celle de la Javel dans les cafés le matin. Alors, qu’est-ce qu’une bonne ou une mauvaise odeur ?

Dans Géographie des odeurs (chapitre « Exploration du champ du senti à Pondichéry »), le géographe Robert Dulau écrit :

« Il semble bien que nous ayons progressivement substitué au large champ du senti, le champ appauvri de la fadeur. Le monde des odeurs se trouve à présent presque confiné dans un espace de liberté codifié où règnent les valeurs odorantes liées à une hygiène renforcée s’insérant dans le cercle clos de l’intimité : le parfum ou le déodorant en guise de parure. Ce rejet, cet enfouissement du champ du senti qui surgissait naguère en maints

endroits de la cité, qualifiant ici et là les espaces, suscitant des limites fluctuantes, procède bien encore d’une certaine puissance de la modernité. Celle-ci garde inexorablement cette tendance à universaliser, à modéliser, voire à imposer à tous subtilement les mêmes sensations et les perceptions.

(…)

Naguère à Paris, le franchissement d’un quartier vers un autre, de celui des Halles par exemple à celui des Tanneurs et des Teinturiers, avait accoutumé le passant, le riverain, à l’existence même d’odeurs qui traçaient, en les délimitant, des territoires différents. Au-delà du caractère strictement désagréable et nauséabond qu’elles suscitaient, ces odeurs étaient pour le moins reconnues et partagées par le passant en autant d’espaces porteurs de sens et révélateurs d’une pratique, d’une activité spécifique.

Elles structuraient dans le temps, de manière invisible, l’espace, en suscitant des ambiances particulières. Leur présence signalait au nez et au regard du riverain, un quartier, une rue, avec son fourmillement, ses clameurs et sa tonalité. Seul le nom des rues dans les centres anciens et les faubourgs en Europe en ont gardé parfois la mémoire, presque la saveur. »

L’odeur, qu’elle soit donc bonne ou mauvaise, permet de se repérer dans l’espace, suscite une émotion et fait resurgir le souvenir. Associée à un lieu, l’odeur l’est également à un instant, à un vécu. Dans le Traité des sensations de Condillac, l’éveil progressif des sens métamorphose une statue de marbre sentante en femme avisée et pensante. Au contact des fragrances d’œillet, de rose et de jasmin, la statue s’émeut, imagine, se souvient et se passionne, alors qu’elle n’est pas encore capable de réfléchir. Dès lors qu’elle parvient à se mouvoir, la réflexion prend le pas sur le ressenti et le toucher la transforme en animal pragmatique. Ici, c’est l’odorat qui est à l’origine de la transformation de la statue en corps. Il est également à l’origine même de sa prise de conscience au monde.

Je t’aime, moi non plus

Si nous avons perdu les miasmes, les relents d’égout croupi et les remugles des porcheries urbaines, nous avons perdu avec l’odeur l’un des éléments qui impriment le mieux notre mémoire de souvenirs et d’attachements. Une ville essentiellement observée ne laisse pas les mêmes traces dans notre mémoire qu’une ville sentie, puis ressentie. Puisque nous courons tout droit vers un monde où la majorité de la population habiterait les villes métropolisées, ne devrions-nous pas chercher un moyen de susciter l’attachement à la cité autrement que par le travail ? Comment aimer une ville qui ne sent rien… ou qui sent le tertiaire ? Tel un roman de science-fiction, notre avenir réside-il dans la disparition de notre affect urbain en l’absence d’odeurs caractéristiques des banques, des agences de voyages, des compagnies d’assurances, des centres culturels et commerciaux ?