L’Urbanisme du care : une éthique professionnelle pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ?

Face aux multiples crises que traversent nos sociétés – sociale, démocratique, climatique – comment refonder notre manière de penser et de faire la ville ? Urbaniste et philosophe, Yoann Sportouch porte avec l’équipe de LDV Studio Urbain, une approche que partagent de plus en plus d’acteurs engagés : un « urbanisme du care ». Cette pratique, centrée sur l’attention à l’autre, la reconnaissance des vulnérabilités et le potentiel transformateur de l’aménagement, esquisse les contours d’une nouvelle éthique professionnelle. Dans cette interview, il revient sur un parcours, des convictions et des pratiques qui s’inscrivent dans un mouvement collectif en plein essor.

Qu’est-ce qui vous a conduit à explorer le concept du care dans l’urbanisme ?

Depuis près de huit ans, en tant qu’acteurs de la fabrique urbaine, avec mes collègues de LDV Studio Urbain, nous avons occupé une double position : celle d’observateurs du fait urbain en tant que prospectivistes et celle de spécialistes des usages et de l’activation des potentiels locaux en tant qu’AMU et experts en communication urbaine. Au fil de nos projets, une conviction s’est affirmée : le projet urbain peut être un puissant levier pour répondre aux maux de la société, à condition de partir des besoins réels des populations et des territoires.

Parallèlement à notre action, nous avons vu se multiplier des points de vue et démarches novatrices et vertueuses : la ville inclusive, la ville humaniste, la ville résiliente, la ville relationnelle, la ville chronotopique, la ville circulaire, la ville à hauteur d’enfant, la ville qui s’intéresse au bien vieillir des aînés… Ces approches traduisent une prise de conscience croissante sur la nécessité d’adapter la ville aux enjeux sociaux et environnementaux. Cependant, elles restent souvent cloisonnées ou appliquées ponctuellement. Cela m’a conduit à m’interroger : comment rassembler ces idées éparses dans une vision plus globale et cohérente ?

En prenant du recul, j’ai identifié un dénominateur commun à toutes ces démarches : la volonté de réparer, de restaurer des équilibres, de répondre aux vulnérabilités, de favoriser les interdépendances. Comme s’il s’agissait de réparer, par l’acte de bâtir ou d’aménager, des méfaits que la société elle-même (et la ville d’ailleurs) avait engendrés. C’est là qu’intervient l’éthique du care, qui m’est apparue comme une approche systémique capable de lier ces notions entre elles et non de s’additionner à toutes ces notions. En urbanisme, cela revient à concevoir la ville comme un espace d’attention et de soin, en prenant en compte les humains, les non-humains et la planète dans leur globalité.

Y a-t-il des expériences personnelles ou professionnelles spécifiques qui ont inspiré cet ouvrage ?

Oui, et elles sont nombreuses. Avant de m’engager dans la fabrique urbaine, j’ai longtemps été actif dans le monde associatif, particulièrement autour des questions de vivre ensemble. Cela m’a permis de constater combien les acteurs de proximité – associations, collectifs citoyens, commerçants – jouent un rôle clé dans la vie des quartiers. Pourtant, ils sont souvent invisibilisés dans les processus de concertation et réduits à une voix parmi d’autres. Pire, parfois on les craint plus que d’autres. J’ai toujours trouvé cela regrettable, car leur engagement et leur expertise d’usage sont essentiels pour penser des solutions adaptées.

Plus tard, des événements comme le mouvement des Gilets jaunes ont aussi marqué ma réflexion. Ce mouvement, bien qu’hétérogène, exprimait une colère face à l’abandon de certains territoires : le périurbain sacrifié au profit des métropoles, des cœurs de ville désertés, des services publics en recul. L’aménagement urbain, lorsqu’il ignore les réalités locales, peut aggraver ces fractures et alimenter un sentiment d’injustice, voire de mépris de classe qui peut être renvoyé.

Enfin, la pandémie de COVID-19 a été un moment décisif. Elle nous a rappelé l’importance du soin dans nos sociétés et révélé combien les personnes qui prennent soin des autres – qu’il s’agisse d’aides-soignants, de parents, d’auxiliaires de vie, ou tout simplement de commerçants de proximité – sont sous-valorisées. Ces expériences m’ont convaincu qu’il fallait une approche urbaine qui valorise les vulnérabilités et les interdépendances comme des forces, et non comme des faiblesses, et qu’il fallait au-delà valoriser tous ces démarches de soin invisibles dans notre société et nos quartiers, car elles avaient beaucoup à nous apprendre à un moment où il faut faire mieux avec moins. Et c’est de cette manière que je me suis intéressé au care et que j’ai décidé d’en appliquer les préceptes pour proposer une autre voie pour l’urbanisme.

Pourquoi écrire sur ce sujet maintenant, à l’heure où les crises urbaines se multiplient ?

Nous sommes à un moment charnière. Les crises s’imbriquent : climatique, sociale, démocratique. Elles mettent en lumière les limites d’un modèle urbain basé sur l’attractivité et la compétition territoriale. Dans ce contexte, l’urgence n’est pas seulement de répondre à ces crises mais de les prendre comme point de départ pour inventer un autre modèle.

En urbanisme, cela signifie sortir d’une logique de projet standardisé pour adopter une approche attentive aux spécificités locales et aux besoins des populations. L’éthique du care, en intégrant les notions de vulnérabilité et d’interdépendance, offre un cadre pour repenser la ville de manière systémique et durable.

Et pour revenir à notre secteur, qui est celui de la fabrique urbaine, je pense, qu’en tant qu’acteurs de ce domaine, il nous faut nous aussi prendre nos responsabilités pour participer à la résolution de ces crises. Alors écrire sur ce sujet maintenant, c’est participer à une réflexion collective sur la manière de transformer nos villes pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.

Comment définissez-vous précisément l’urbanisme du care ?

L’urbanisme du care est une éthique systémique qui intègre les principes de l’éthique du care dans la pratique de l’urbanisme. Et à ce sujet là, il se développe selon ces quatre dimensions : Partir des situations, définir les besoins réels des territoires, des humains et des non humains qui les composent, identifier les vulnérabilités, envisager le projet comme une manière de répondre à ces vulnérabilités, et favoriser l’interdépendance entre les parties prenantes humaines, et non humaines des territoires pour développer un autre autre modèle de société plus en phase avec les enjeux d’aujourd’hui. L’urbanisme du care s’appuie sur quatre notions fondamentales :

Partir des situations locales. Cela implique une analyse fine des réalités de terrain, en menant des diagnostics sociaux et des immersions prolongées. Aujourd’hui le diagnostic social n’est obligatoire que dans les projets se développant dans les quartiers dits “politique de la ville”. Ce n’est pas normal. Il faut étendre selon moi cette obligation à toutes les opérations de transformation de la ville ou de création de logements même dans le diffus. On ne peut imposer des solutions sans comprendre les vies qu’elles impactent.

Identifier les forces et vulnérabilités locales. Chaque territoire a ses ressources : habitants engagés, structures associatives, initiatives locales, commerçants de proximité. L’urbanisme du care valorise ces acteurs parce qu’ils ont une vision du collectif et du bien commun souvent bien plus active que d’autres. Et à ce titre là, ils permettent d’identifier des faiblesses locales, pour agir sur elles et co-construire des réponses adaptées.

Réparer par le projet. Chaque projet est une opportunité de réduire les inégalités, d’améliorer les conditions de vie et de tisser du lien social. A condition que l’attention à l’autre soit le principe moteur du projet et que sa rentabilité retrouve sa place légitime de moyen, plus de fin.

Favoriser l’interdépendance. Les projets doivent renforcer les liens entre générations, cultures, et milieux, les liens de solidarité. Par exemple, des écoles ouvertes sur leur quartier ou des espaces intergénérationnels peuvent encourager ces dynamiques.

C’est une approche qui replace l’humain et le vivant au cœur de l’aménagement urbain, tout en cherchant à transformer des contextes vulnérables en espaces de résilience et dont les composantes renforcent leurs interdépendances.

Atelier de programmation participative – LDV Studio Urbain – Gagny résidence Les Dahlias

En quoi cette approche se distingue des concepts déjà existants comme la ville inclusive ou la ville résiliente ?

Ces concepts sont essentiels, mais ils répondent souvent à des problématiques spécifiques : inclusion sociale, adaptation au changement climatique, etc. L’urbanisme du care, lui, propose une vision globale et interconnectée. Il ne s’ajoute pas à cette liste d’approches vertueuses que j’ai citées, il les relie et les met en cohérence.

Cette éthique invite à dépasser une approche purement sectorielle pour embrasser la complexité des territoires. Elle propose un changement de paradigme : passer d’un urbanisme de l’offre, souvent guidé par des objectifs de rentabilité, à un urbanisme des besoins, centré sur la réalité des habitants et des écosystèmes locaux.

Pouvez-vous donner des exemples concrets d’initiatives ou de projets urbains qui incarnent les principes du care ?

Le projet Pirmil-les-Isles, projet d’aménagement porté par Nantes Métropole Aménagement, à Nantes, est un bel exemple. Il s’agit d’un aménagement qui repense les interdépendances locales à partir d’une analyse fine des vulnérabilités territoriales. Il recrée des filières locales de matériaux bio-sourcés là où elles n’existaient pas, au lieu de passer par des réseaux habituels, hors territoires qui n’auraient fait qu’ alourdir l’impact carbone du projet global. Ce type de démarche illustre de quelle manière un diagnostic local peut orienter un projet vers des réponses adaptées et durables et comment le choix volontariste de favoriser l’interdépendance plus que le profit permet de changer la donne.

Un autre exemple est celui de la Cité Universelle, développée par GA Smart Building, à Paris, qui a été pensée en partant d’une problématique : les besoins des personnes en situation de handicap ne sont pas assez traités dans notre société et cela crée des situations d’inégalités réelles. Ce projet, en ayant construit un modèle économique à partir de cette première réflexion, démontre de quelle manière un programme peut apporter des réponses concrètes à des enjeux de vulnérabilité dans une réflexion plus large sur l’urbanité.

Il y aussi évidemment, Les Grands Voisins, à Paris : L’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14ᵉ arrondissement, a été transformé en un lieu temporaire de mixité sociale, d’innovation et de solidarité. Ce projet expérimental a accueilli des associations, des artistes, des entrepreneurs, mais aussi des publics en grande précarité. En proposant des espaces partagés, des services de proximité, et des activités développées par des personnes migrantes notamment, Les Grands Voisins ont démontré que l’urbanisme transitoire peut être un puissant levier pour recréer du lien social. Ce projet incarne l’esprit du care, en prenant soin des individus les plus vulnérables tout en valorisant les initiatives locales et collectives.

Ces exemples montrent que l’urbanisme du care ne se limite pas à une vision théorique. Il peut prendre des formes très concrètes, que ce soit par la revalorisation des liens locaux, l’inclusion des personnes fragiles ou la création de lieux où les habitants participent activement à la fabrique de la ville.

Votre livre évoque des démarches que vous avez développées dans votre agence. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces outils et leur impact ?

Dans notre agence, nous avons progressivement mis au point des outils qui traduisent concrètement les principes de l’éthique du care en urbanisme. Ces démarches nous permettent de travailler à partir des réalités locales et de co-construire des projets qui répondent aux besoins des territoires.

- Le diagnostic d’usages : Cet outil que bon nombres d’AMU mettent déjà en œuvre, repose sur une immersion au cœur des territoires pour comprendre les pratiques quotidiennes des habitants et les spécificités locales. L’idée est de dépasser les simples statistiques pour aller chercher une connaissance fine des lieux, en captant les besoins exprimés, mais aussi les usages parfois invisibles ou non valorisés. Ce diagnostic met en lumière les forces et les faiblesses d’un territoire : quelles infrastructures sont sous-utilisées ? Quels espaces publics créent du lien social ? Où se situent les fragilités, qu’elles soient sociales, environnementales ou économiques ? Cet outil, réalisé en étroite collaboration avec les habitants et plus encore avec les acteurs locaux, a un double impact : il enrichit le projet urbain d’une expertise d’usage essentielle et contribue à valoriser les savoirs locaux.

- La programmation participative : Dans notre vision, un projet urbain ne peut réussir que s’il est co-construit avec les parties prenantes locales : habitants, associations, acteurs économiques, élus. La programmation participative est une méthode qui structure cette co-construction, en permettant aux différents acteurs d’intervenir dès les premières étapes du projet. Nous animons des ateliers, des marches exploratoires, où chacun peut exprimer ses attentes, ses craintes et ses idées. Ces moments de dialogue sont aussi des opportunités pour reconstruire une confiance mutuelle entre les acteurs, un ingrédient indispensable pour la réussite du projet. Et enfin, ils permettent de co-construire des projets locaux très concrets, dans une souci collectif, notamment pour renforcer les synergies locales et par delà le projet, de développer un véritable projet de territoire co-construit.

- La co-innovation locale : Cet outil va plus loin en associant les acteurs locaux à des expérimentations concrètes. Il s’agit d’impliquer les acteurs locaux et différents porteurs de projets pour développer des activités qui permettent de tester des solutions adaptées aux besoins du territoire. Bon nombre de structures mettent déjà en place de type de dynamiques, notamment les foncières responsables. L’ambition est de faire émerger une logique d’empowerment global à destination des acteurs locaux, qui sert à la fois au projet urbain, et donc à la redynamisation de certains territoires, mais aussi aux êtres humains eux-mêmes et à la place qu’ils prennent dans l’évolution de leur cadre de vie et plus largement dans la société. Cela demande de l’investissement mais c’est toujours profitable pour éviter notamment des dépenses annexes lorsqu’il s’agit de commercialiser les lieux quand on a personne qui s’intéresse à des rez-de-chaussée actifs.

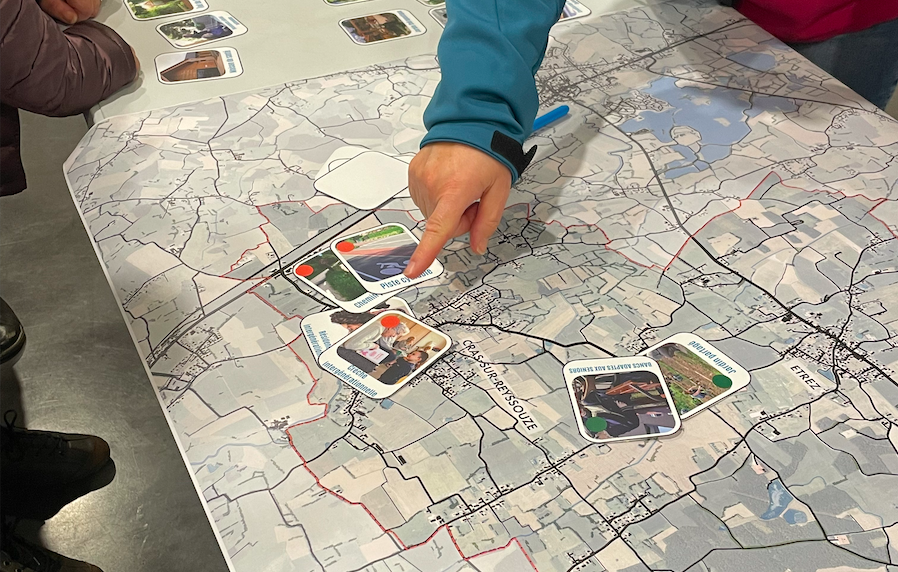

Ateliers de programmation participative – LDV Studio Urbain – Bresse-Vallons

À quelles échelles (quartier, ville, région) l’urbanisme du care est-il le plus pertinent ?

L’urbanisme du care s’applique à toutes les échelles, mais son impact et ses modalités varient en fonction de la taille du territoire et des temporalités en jeu.

- À l’échelle du quartier ou même du lot, les effets peuvent être rapides. Ces petites échelles permettent une proximité immédiate avec les habitants et une expérimentation concrète des solutions. C’est là que la transformation peut être la plus visible, qu’il s’agisse de requalifier un espace public, de rénover un bâtiment ou de renforcer le maillage social.

- À l’échelle de la ville ou de la métropole, les effets prennent plus de temps à se matérialiser, car ils nécessitent une coordination entre plusieurs projets, une harmonisation des politiques publiques et un engagement à long terme. Cependant, cette échelle permet de répondre à des problématiques plus systémiques, comme l’équilibre entre quartiers ou la lutte contre les fractures territoriales.

- À l’échelle régionale ou nationale, l’urbanisme du care devient une approche stratégique. Il s’agit de concevoir des politiques qui englobent des enjeux structurels comme la répartition des services publics, l’accès à la mobilité ou la gestion des ressources naturelles.

En combinant ces niveaux d’intervention, l’urbanisme du care peut produire des effets à court terme, tout en inscrivant ses principes dans des dynamiques de transformation à long terme.

Comment l’urbanisme du care peut-il répondre aux crises actuelles (logement, climat, fractures sociales) ?

L’urbanisme du care propose une rupture fondamentale : il s’agit de passer d’un urbanisme de l’offre, basé sur des mécanismes de marché et des hypothèses générales, à un urbanisme des besoins, ancré dans les réalités locales.

Pour répondre à la crise du logement, par exemple, cela signifie ne plus se limiter à produire des logements standardisés mais concevoir des habitats adaptés aux besoins des populations : des logements accessibles, évolutifs, intégrés à leur environnement. En matière climatique, l’urbanisme du care privilégie des approches qui renforcent les écosystèmes locaux, valorisent les ressources naturelles et encouragent des modes de vie résilients. Quant aux fractures sociales, l’attention portée aux vulnérabilités permet d’identifier les populations les plus exposées et d’agir en priorité pour répondre à leurs besoins. Car notre société repose avant tout sur un système, et si l’un des maillons de ce système est trop vulnérable c’est l’ensemble du système qui vacille.

En quoi est-il une réponse à la montée des inégalités et aux défis démocratiques dans nos sociétés ?

Les inégalités croissantes alimentent des crises démocratiques sans précédent. Quand une partie de la population se sent exclue, incomprise, ou méprisée, le lien social se dégrade et les tensions s’exacerbent. Le CESE a publié une enquête il y a quelques semaines en affirmant qu’une personne sur deux aujourd’hui dans notre pays considère que l’instauration d’un régime autoritaire serait nécessaire. Et une personne sur quatre considère que la démocratie n’est pas le meilleur des régimes. L’urbanisme du care peut contribuer à inverser cette tendance en remettant les habitants au centre des processus de décision et en valorisant leurs expertises d’usage.

Dans ce cadre, l’attention aux vulnérabilités devient un acte de justice sociale. Elle garantit que les projets urbains ne se contentent pas de répondre à des impératifs économiques, mais qu’ils contribuent à réduire les inégalités et à recréer un dialogue entre les citoyens et les décideurs. C’est aussi une manière de redonner du sens à la démocratie locale, en impliquant des populations souvent éloignées des processus décisionnels.

Quel rôle l’attention aux plus vulnérables joue-t-elle dans la redéfinition de nos villes ?

Prêter attention aux vulnérabilités, c’est d’abord un devoir moral, mais aussi une approche pragmatique pour repenser la ville de manière plus juste et plus efficace. Les vulnérabilités révèlent souvent des défaillances profondes dans nos systèmes urbains, mais elles ouvrent également des opportunités pour concevoir des réponses adaptées, durables et pertinentes.

Prenons un exemple concret issu d’un projet à Colombelles. Nous collaborions avec un opérateur immobilier sur un programme de logements, et les diagnostics sociaux ont rapidement mis en lumière un problème important : un nombre significatif de jeunes du quartier étaient en situation de décrochage scolaire et professionnel. Pour comprendre ces réalités, nous avons engagé un dialogue avec des éducateurs de rue, acteurs clés sur le terrain.

L’un d’eux nous a expliqué que leur travail repose sur un principe fondamental : la discrétion. Contrairement à ce que nous, urbanistes ou architectes, aurions naturellement envisagé – des locaux en rez-de-chaussée réservés à des associations ou des activités visibles, souvent qualifiés de « socles actifs » –, ils avaient besoin d’espaces plus discrets, comme des rez-de-jardin. Cette solution simple mais contre-intuitive allait à l’encontre des pratiques courantes d’aménagement, mais elle répondait parfaitement aux besoins spécifiques de ces professionnels et des jeunes qu’ils accompagnent.

Cet exemple illustre combien il est essentiel de partir des situations réelles et des besoins exprimés pour développer des solutions adaptées. Ce n’est qu’en accordant une attention sincère et active aux plus vulnérables que nous pouvons concevoir des villes qui réparent leurs fractures, renforcent leur cohésion sociale et répondent véritablement aux enjeux d’aujourd’hui.

Ateliers mené avec des enfants – Friche Nexans Lyon – Urbanera – LDV Studio Urbain

Quels obstacles voyez-vous à la mise en œuvre d’un urbanisme du care à grande échelle ?

Évidemment, la responsabilité première revient à nos décideurs, mais il revient aussi aux acteurs de la fabrique urbaine d’intégrer cette éthique dans leur pratique. Et au-delà de ces deux types d’acteurs, c’est tout un modèle qui est à revoir et de ce point de vue là, les investisseurs et le banques ont un rôle fondamental à jouer pour renouveler autant leur vision de la fabrique urbaine, que leurs pratiques, et notamment leurs indicateurs.

Parce que la pratique de l’urbanisme de l’offre est particulièrement bien enracinée dans nos pratiques, au premier rang desquelles nous avons des concepts forts comme l’attractivité, la croissance des territoires, la compétition. tous ces concepts auxquels l’urbanisme a participé ces dernières années, ne vont plus, je le pense, dans le sens de l’histoire. Aujourd’hui, dans une situation de rareté des ressources et de surcroît de crise sociale et démocratique il nous faut renouveler complètement notre pensée et notre pratique, changer de paradigme en somme. Et pour cela, c’est un vaste mouvement qu’il convient d’entreprendre, mais compte tenu des réflexes que nous avons longtemps développés ce ne sera pas chose aisée. C’est pour cette raison qu’il faut faire preuve de pédagogie et valoriser les exemples vertueux d’aménagement urbain qui parviennent à embrasser tous ces enjeux : sociaux, démocratiques et environnementaux tout en générant des externalités positives multiples. De cette manière on peut prouver qu’un autre modèle est possible.

Selon vous, l’urbanisme du care pourrait-il devenir un levier pour recréer du lien social ?

Oui, absolument, mais cela suppose de repenser profondément notre vision de l’urbanisme. Trop souvent, l’urbanisme est envisagé comme une simple production d’espaces ou d’objets que l’on appelle « villes ». Or, ce qui fait véritablement société, ce n’est pas seulement le résultat final, mais le processus qui y mène. L’urbanisme du care, en remettant le processus au cœur de la réflexion, devient un moyen privilégié pour recréer du lien social.

Ce processus ne doit pas être perçu comme une contrainte, parfois trop longue et trop coûteuse, mais comme une opportunité qui évitera, plus tard, bien des dépenses, de réparation notamment. Car à l’inverse, durant le temps du projet, des dynamiques sociales peuvent être activées pour repenser ensemble ce qui dysfonctionne, renforcer ou créer des relations entre les habitants, les acteurs locaux et les institutions. L’aménagement urbain peut ainsi devenir un véritable laboratoire démocratique et un outil pour refaire société.

- Refaire démocratie : Le temps du projet est une chance unique pour inclure des personnes éloignées des processus démocratiques. Aller à leur rencontre, les écouter, leur donner une place dans les décisions liées à leur cadre de vie permet de retisser un lien de confiance entre citoyens et institutions.

- Lutter contre le sentiment de déclassement : Cela passe par la reconnaissance et la valorisation des habitants les plus vulnérables. En intégrant leur expertise d’usage et leur expérience quotidienne dans les projets urbains, on leur montre que leur voix compte. Cela les valorise, non seulement en tant qu’habitants, mais aussi dans leurs rôles et compétences au quotidien.

- Refaire du lien social : La programmation urbaine peut jouer un rôle clé en créant des opportunités d’interdépendance. Dans une société souvent marquée par l’individualisme et l’isolement, il est crucial de concevoir des espaces où les gens se rencontrent, échangent et collaborent. Par exemple, un projet urbain peut rassembler des acteurs que tout oppose autour d’un objectif commun, devenant ainsi un catalyseur de dialogue et de coopération.

L’urbanisme du care ne se contente pas de concevoir des espaces publics, des logements, des quartier ou des routes ; il cherche à construire des relations humaines. Il part de l’idée que la transformation des espaces physiques peut et doit aller de pair avec une transformation sociale, en redonnant à chacun le sentiment d’appartenance et de participation. C’est ainsi que, loin d’être une simple discipline technique, l’urbanisme peut devenir un levier pour recréer du lien social.