L’architecture de crise #5 : la difficile formalisation de la mémoire

Il est difficile de gérer la mémoire, sa représentation est en crise. Nous l’avons vu dans l’article précédent de notre série, l’architecture peut être porteuse de mémoire, lorsqu’elle subsiste comme trace à un événement collectif qui a meurtri les corps et les esprits, mais aussi lorsqu’elle est érigée comme monument pour pérenniser la mémoire suite à un épisode que ses murs n’ont pas connu. Destinés à fixer matériellement et émotionnellement un évènement, dans le temps et dans l’espace, les mémoriaux qui célébraient autrefois les héros sanctifient aujourd’hui les victimes.

Aussi variés que les évènements tragiques auxquels ils rendent hommage, les mémoriaux peuvent être des monuments ou de simples mises en scènes du vide, ils peuvent siéger à l’emplacement du déroulement des faits qu’ils évoquent ou en être totalement décontextualisés… mais tous sont des allégories du passé, tous ont pour vocation de mesurer l’homme à l’Histoire.

Suite aux attentats de Charlie Hebdo, des plaques ont été récemment disposées dans les rues de Paris, laissant une trace là où il n’y en avait pas. Le processus de « guérison » passe donc par la construction d’un paysage mémoriel qui, s’il n’a pas subi d’altération physique, se voit attribuer des « marqueurs factices ».

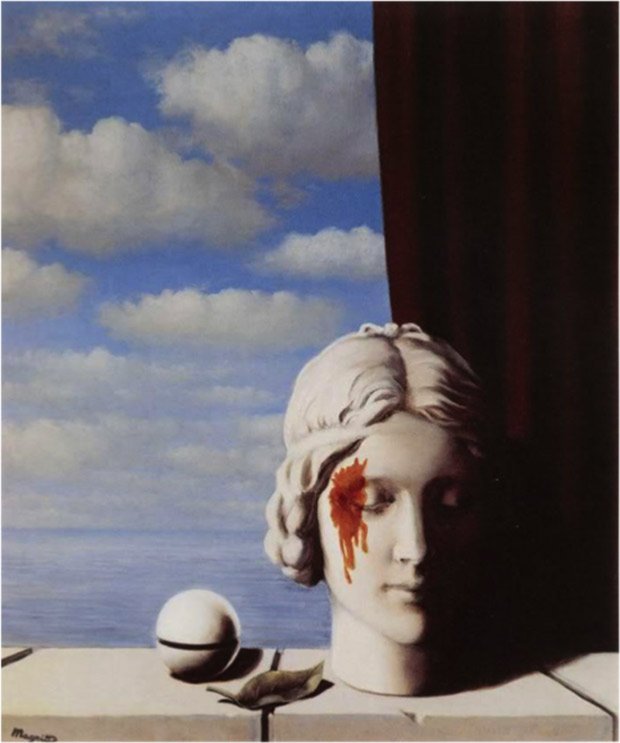

La mémoire , René Magritte, 1954

Ces remparts contre l’oubli deviennent parfois de véritables balises identitaires en s’insérant dans des circuits de pèlerinage de plus en plus prisés des touristes. Cependant, ces lieux célébrant les morts parviennent rarement à devenir des lieux de vie. Ainsi la question se pose : faut-il conserver une trace tangible d’un traumatisme dans un devoir de mémoire, ou faut-il, au contraire, la laisser s’effacer pour recommencer à vivre ? Et lorsque la trace disparaît, faut-il en construire de nouvelles ?

Auschwitz, ou la mémoire ambiguë quand le poids de l’histoire mortifie

L’ancien camp de concentration et d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau est la destination la plus convoitée des tours opérateurs de Cracovie, volant d’ailleurs aussi la vedette à la somptueuse ex-capitale polonaise. Proposée au même titre que la visite de Nowa Huta, symbole du système communiste, ou la mine de sel Wieliczka, la visite du camp ainsi que du musée s’accompagne d’un dîner juif « typique » et d’un tour sur la place du marché, où il est possible d’acheter des statuettes aux nez proéminents, tenant un violon ou un gros sac de monnaie à la main… selon un article de Télérama. Ici, la mémoire reconstituée reproduit de manière ambiguë les représentations antisémites.

Auschwitz, devenu « produit d’appel », a transformé le drame en mémoire, la mémoire en marché. Parmi les hangars et les bâtiments de briques décrépits, la foule est parfois telle qu’il est impossible pour certains de se recueillir, impossible de « ressentir ». Bien souvent, seul un brouhaha de voix ininterrompu s’élève, percé de coups de coudes et de flashs aveuglants. Parmi les 1,3 millions de visiteurs annuels, certains bafouent même la mémoire du lieu. Une femme a tenté de s’y déshabiller pour comprendre ce qu’être nue dans une chambre à gaz pouvait signifier, une marque de confection a demandé l’autorisation d’utiliser le site comme décor de son défilé de mode et la vidéo d’une artiste australienne dansant sur « I will survive » avec son grand-père rescapé du camp a tourné sur Youtube.

Des douches censées rafraichir les touristes on fait polémique à Auschwitz.

Les cars charrient inlassablement les touristes de la mémoire, transformant les camps en « produits d’appel ».

Alors que faire ? La « touristification » des lieux de mémoire ne biaise-t-elle pas notre rapport à la mort et au temps ? Le business de la mémoire ne désacralise-t-il pas le symbole des lieux, jusqu’à le déshonorer ?

Auschwitz est un mémorial-musée en zone habitée. Les habitants de Oświęcim aspirent à une vie paisible, loin des cars de touristes qui dédaignent pourtant leurs rues, loin de l’ombre planante de cette mort omniprésente, loin d’un décor pétrifié, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Francesco Bandarin, sous-directeur général pour la culture à l’Unesco, expliquait au Monde en 2011 : « Le problème de gestion des alentours reste entier : les habitants voudraient avoir une vie normale, ils ne comprennent pas pourquoi tout devrait être figé. Les jeunes revendiquent une discothèque. Le débat philosophique sur la banalité du mal est acharné. Il faut étudier les choses de près, celles des vivants, et pas seulement celles des morts. »

Une autre question se pose alors : Est-il possible de délaisser les vivants au profit des morts?

Alain Finkielkraut dira dans Télérama à propos du tourisme de masse transformant le camps d’extermination en « Djerba du malheur » : « Respecter Auschwitz, c’est ne plus s’y rendre. […] Au fond, on ne peut aujourd’hui sacraliser Auschwitz sans profaner Auschwitz. […] Et c’est terrible, parce qu’il n’y a pas de coupable. Personne ne peut dire : “Le touriste, c’est l’autre.” »

L’historien néerlandais Robert Jan van Pelt fait quant à lui partie de la minorité qui pense que Birkenau devrait être laissé à l’abandon. Il expose à la BBC en 2009 son idée de laisser le camp disparaître une fois le dernier survivant d’Auschwitz disparu. Selon lui, une visite de Birkenau, « cette sorte de parc à thème aseptisé pour touristes », ne permet pas d’appréhender ce que ces hommes et ces femmes y ont vécu. « Un million de personnes ont littéralement disparu. Ne devrions-nous pas confronter les gens au néant de ce lieu ? », demande-t-il en prônant une expérience du vide plutôt qu’une visite qui aseptise la vérité.

On peut comprendre de deux manières l’architecture de la mémoire. D’un côté, celle qui est le vestige d’un événement historique et qui porte en ses murs l’empreinte du souvenir. D’un autre, celle qui a été érigée dans l’objectif symbolique de rappeler un événement dont il n’est pas la trace.

Dans Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, la voix lancinante dit à un instant : « De ce dortoir de brique, de ces sommeils menacés, nous ne pouvons que vous montrer l’écorce, la couleur (…). Aucune description, aucune image ne peuvent leur rendre leur vraie dimension, celle d’une peur ininterrompue ». Il est question de cette même écorce dans le récit photographique et sensible de Didi-Huberman « Ecorce ». En interrogeant quelques lambeaux du présent, quelques traces sur le sol, quelques morceaux d’écorce, l’auteur révèle la force intelligible de la surface chargée d’un vécu, là où certains ne voient qu’une face muette.

Ainsi laisser le temps œuvrer sur l’espace ne signifie pas forcément oublier. Laisser le vide s’installer ne signifie pas forcément effacer. Au-delà des récits et des films, il y aura toujours une trace laissée sur un paysage, pour qui saura la voir.

L’anneau de mémoire donne à voir le présent pour suggérer le passé

L’anneau, en équilibre, vise à rappeler que « la paix est fragile »

© Urbanews

En hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale, l’architecte Philippe Prost a conçu un mémorial extrêmement léger aux abords de la Nécropole nationale Notre-Dame de Lorette. Cette ellipse, synonyme à la fois d’unité et d’éternité, est ancrée dans le sol sur les deux tiers de son périmètre. Lorsque la déclivité du terrain s’accentue, la structure se place en porte-à-faux et ouvre le panorama sur les plaines de l’Artois où les confrontations eurent lieu il y a plus de 80 ans. Comme en lévitation entre ciel et terre, ce mémorial met en scène le vide de la vallée, tantôt dissimulant, tantôt dévoilant son paysage. Sur les parois voûtées sont gravés les noms des 600 000 soldats tombés dans le Nord-Pas-de-Calais au cours de la Grande Guerre.

© Constant Harbonn, Jasmine Léonardon

Ainsi s’opère le dialogue des temporalités, entre une architecture télescopée dans le présent et un fait relevant du passé. Le neuf côtoie la mémoire, véritablement portée par le paysage en contrebas. En longeant l’anneau, les hautes parois mémorielles donnent à voir une liste infinie de noms classés par ordre alphabétique, desquels se détachent par moments, des fragments de paysages au travers de meurtrières. Mais lorsque l’on prend de la distance, lorsque l’on quitte la périphérie pour regagner la prairie centrale, le rideau se lève progressivement, au rythme des pas. Au gré de la pente, le théâtre du conflit apparaît. Les noms prennent alors une dimension toute autre. Ils s’incarnent, dans les vallons, dans les lignes de crêtes, dans les parcelles boisées. Évidemment le paysage n’est plus ce qu’il était. Pourtant, même sans le voir, on le sait, il porte encore en lui l’empreinte des bombardements. Et au sortir de ce mémorial, au gré d’une route, il n’est pas rare de tomber sur un paysage anormalement ondulé, piqueté de trous d’obus, malgré le défilé des années.

La cicatrice d’une tranchée, Boyau Français au Chamois Badonviller

Sébastien Bonhomme. Photographie présentée dans le diplôme « Le paysage lorrain, quels souvenirs pours quels horizons » de Ariane Dreyfus

Ici, donner à voir le présent suffit à propulser dans le passé. Nul besoin de reconstitutions de tranchées, nul besoin de maquettes historiques ni même d’audio -guides. Le sifflement du vent se charge de vous conter l’histoire, le « genius loci ».

Cohabiter avec la mémoire des morts

La culture japonaise, héritée du shintoïsme, aborde traditionnellement la mort et la mémoire de manière toute autre. La dignité impose de ne pas se complaire dans le passé mais plutôt de se redresser vers l’avenir.

Hiroshima, frappée par une attaque atomique le 6 août 1945, a été promptement rebâtie et son lieu de mémoire n’est autre qu’un parc. Touristes comme habitants y déambulent, les enfants y jouent, les vieillards y rient, les amoureux s’y enlacent. Rien n’est figé ici. Le paysage y est changeant et suit le rythme du végétal. Les êtres s’approprient l’espace comme s’il était ordinaire. Partie intégrante de la ville, le parc mémorial de la paix fait partie du paysage quotidien des riverains. Pourtant les traces et les stigmates sont encore visibles, voire scénarisés.

Le dôme de Genbaku, littéralement le dôme « de la bombe », laissé en l’état, parmi les buildings contemporains

Le dôme Genbaku de l’ancien hall d’exposition industrielle de la préfecture d’Hiroshima émerge du parc verdoyant comme une figure spectrale. Auparavant reflet de l’activité florissante de la région, il est le seul rescapé de la déflagration. Resté en l’état depuis le triste jour, il domine la rivière Motoyasu afin de témoigner de ce qui, autrefois, fut. Ses ruines, fermées au public, accueillent de nombreux pèlerins à leurs abords. Ils viennent y déposer des bouteilles d’eau en souvenir des victimes assoiffées qui erraient dans les décombres sans possibilité de se désaltérer.

A quelques pas de là, les « arbres du phœnix » forment un autre type de mémorial. Ils sont les seuls à avoir survécu au souffle de la bombe. Symbole de résistance et de force de vie, ces derniers bastions de l’espoir ont été transplantés et rassemblés dans le parc. Leur écorce porte toujours des traces des brûlures indélébiles qui hantent les esprits. Pourtant, le paysage n’a rien de macabre. Il vit.

A l’inverse, la ville de Dresde en Allemagne n’a pas conservé les stigmates du bombardement de 1945. Les édifices emblématiques du style baroque, entièrement rasés par l’aviation anglaise ont été reconstitués à l’identique. Cette politique de déni du passage de l’histoire pourrait bien s’appliquer à toute la ville. Au train de la reconstruction de ce décor artificiel, la tragédie de 1945 pourrait, d’un point de vue architectural, être effacée d’ici 2025, suscitant la controverse de l’authenticité et de la dénégation de la mémoire.

Plein ou vide ?

Ainsi, la construction d’un lieu symbolique semble indispensable au processus de guérison, quelle que soit la culture, quel que soit le traumatisme. Mais est-il nécessaire d’édifier, de poser une stèle, de conserver ou de reconstituer, là où le vide pourrait faire office de mémorial ? A Fukushima, il est question de mettre en place un grand parc sur la zone affectée par le tsunami. La vallée, paraît-il, serait habitée par les fantômes des victimes, aucune ville ne pourra s’y voir habitée.

Les lieux de mémoire sont donc des représentations figées prenant la forme de témoins. Aujourd’hui, la prise de conscience de la crise écologique conduit à inventer une architecture 100% recyclable, conçue pour être démontée et réutilisée au cours de plusieurs vies successives. Le « craddle to craddle » pourrait laisser croire que l’architecture du futur ne laissera plus aucune trace.

Vos réactions

Bonjour,

Je suis l’auteur de la photo « Boyau au Chamois Badonviller ». Serait-il possible de rectifier la source ?

Cordialement

Sébastien Bonhomme