Archigram : repenser l’utopie pour imaginer demain ?

Né au début des années 60, Archigram, un collectif d’architectes anglais portait l’ambition de renouveler l’architecture et l’urbanisme à travers des propositions utopiques radicales (Cités mouvantes, unités d’habitations mobiles, villes réseaux…).

Quelques décennies plus tard, leurs idées et visions continuent-elles encore d’inspirer la manière dont nous fabriquons nos territoires ? Ce modèle peut-il nous aider à penser les villes durables et inclusives de demain ?

Archigram : une vision utopique et radicale de la ville

Profondément inspirée par les imaginaires issus de la science-fiction et de la bande-dessinée, notamment des fanzines américains, la revue d’architecture avant-gardiste Archigram réunit, au début des années 1960, six architectes britanniques. Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron et Michael Webb forment ce nouveau collectif anticonformiste partageant une vision commune et futuriste de la ville, de l’urbanisme et de l’architecture.

Contraction des termes “architecture” et “télégramme”, Archigram promeut l’utopie en réaction aux conséquences néfastes de l’ère de la consommation, de la production de masse et du conservatisme londonien. En associant des codes de la Pop Culture, comprenant tout le mouvement du Pop Art, ils élaborent une sorte de Pop Architecture mêlant diverses thématiques, de l’usage au paysage, des fonctionnalités urbaines aux inter-relations humaines.

Un nouveau rapport au paysage

Le paysage est une composante importante de ce mouvement de pensée. Comme le rappelle Alexandre Boza, chercheur et enseignant, dans son article Une nouvelle pensée de l’urbanisme : Archigram, “Ces éléments très futuristes constituent le renversement des positions de l’architecture et de l’urbanisme paysagiste tel qu’il se constitue. Les habitations sont des gélules (forme du transistor), des unités d’habitation mobiles qui peuvent être posées où « l’usager » et non plus « l’habitant » peut s’installer à sa guise. […] L’essentiel semble être de donner l’impression de la légèreté et d’une faible emprise sur le paysage”. Ce que nous avions jusqu’à présent l’habitude de construire est déformé, l’habitat est préfabriqué, la ville est évolutive. Elle s’implante dans un environnement puis migre vers un autre.

Revue Archigram © Luis Villa del Campo via Flickr

Sans véritable ancrage territorial, les projets, conceptuels, inventés par le collectif s’établissent dans un paysage devenu presque artificiel. Le plastique s’immisce progressivement dans la nature pour former des maisons bulles et même des troncs d’arbres, apportant transparence et modernisme pour l’époque. Une notion de durabilité peu, voire pas, prise en compte qui serait de nos jours difficilement soutenable. Le collectif ne s’en cache d’ailleurs pas, leurs premières préoccupations ne concernent pas le respect de la nature, du patrimoine ancien ou de l’architecture traditionnelle ; et refuserait certainement aujourd’hui les contraintes induites par le dispositif du ZAN ou encore par les différents labels et protections de monuments historiques.

Un retour à la nomadité ?

Cette remise en question de l’attachement au sol, au territoire, est étroitement liée à l’ambition de développer une architecture nomade au sein de laquelle tout est démontable et déplaçable. Le bâti comme les humains sont mobiles. Les unités d’habitation suivent les mouvements de la population, et même parfois l’inverse. L’un de leurs projets phares reste d’ailleurs la Walking City, une ville reptilienne dotée de pattes, libre de s’installer là où ses habitants le décident, publiée dans le cinquième numéro de la revue Archigram. Cette cité utopique imaginée par Ron Herron dans un monde ébranlé par une guerre nucléaire, est composée d’immenses machines vivantes et autonomes. Ressemblant à des exosquelettes d’insectes, elles sont capables de traverser de très longues distances et de se déplacer autant sur la terre ferme que sur l’eau.

Sans frontières, sans limites territoriales, la Walking City promeut une architecture radicale, technologique, un mode de vie nomade et collectif. Et c’est bien cet enjeu de rassemblement et de déconnexion, cette vision d’espaces partagés et non attribués individuellement qui rythment leur travail. Leur engagement social, en plus de leur créativité, est ainsi incontestable : “Reste l’utopie d’une population totalement mobile et adaptable et le rêve d’une société qui veut rompre avec le déterminisme social qui est aussi un déterminisme spatial fait de ségrégation” (Alexandre Boza).

L’ambition de modéliser une ville en réseaux, mixte et fonctionnelle

Tout cet imaginaire autour de la mobilité est rendu possible, entre autres, par le fonctionnement en réseaux de leurs cités rêvées. Des câbles et des tuyaux sont visibles et pleinement intégrés au paysage, des structures gonflables surplombent les objets construits, des aménagements souterrains font perdre sa verticalité à la ville qui devient communicante.

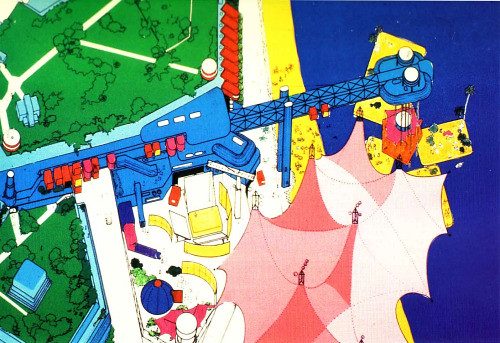

Living city © Luis Villa del Campo via Flickr

Et tout cela dans une logique particulièrement d’actualité de faire émerger des quartiers mixtes et fonctionnels. Dans la fameuse Walking City “On y trouve toutes les infrastructures nécessaires d’une ville : quartier d’affaires, bureaux, logements, services publics et privés avec des unités auxiliaires amovibles, tels que les hôpitaux et les unités de catastrophe. Plusieurs cités mobiles peuvent s’interconnecter formant une «mégalopoles ambulantes» reliés par une superstructure de couloirs rétractables.

En effet, en plus de rassembler une communauté habitante, ces utopies urbaines centralisent une certaine diversité programmatique. Dans l’Instant City de Peter Cook, la ville se déplace dans les airs à l’aide d’un immense dirigeable et disperse à terre les équipements qu’elle transporte. Les territoires bénéficient ainsi, de manière temporaire, de nouvelles installations et infrastructures. Un véritable assemblage de fonctions urbaines qui caractérise autant l’organisation de ces différentes cités que la volonté actuelle d’aménager nos quartiers.

Héritages et inspirations contemporaines

Bien que ces projets novateurs n’aient jamais été concrètement mis en œuvre, leurs caractéristiques et ambitions ont naturellement inspiré des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage. De la qualité du design graphique à l’originalité des propositions architecturales, ces Walking, Instant, Plug-In, Living cities continuent aujourd’hui d’exister grâce à leur héritage, notamment avec les productions du mouvement high-tech.

Le centre national d’art et de culture Georges-Pompidou conçu par Renzo Piano et Richard George Rogers en est un exemple majeur. Une exposition s’est d’ailleurs tenue en ses murs en 1994 présentant l’ensemble de leurs projets, dessins et maquettes. Le dossier de presse de l’époque conclut “Archigram développe à l’extrême des thèmes modernistes jusqu’à remettre en cause l’attachement de l’architecture au sol et à la permanence, parvenant ainsi à un au-delà de l’architecture devenue immatérielle, gonflable, transparente ou invisible telle la paroi d’une volière. La transformation de notre environnement depuis les années soixante n’a pas suivi les directions proposées par Archigram ; mais il s’agit de la dernière tentative pour imaginer activement la « condition habitante » contemporaine”.

On retrouve des exemples moins évidents bien qu’intéressants au Havre avec la cité étudiante “a dock students housing”, conçue par l’architecte italien Alberto Cattani, qui reprend cette modularité et cette verticalité qu’affectionne le collectif Archigram. Retenons qu’en plus d’une identité, d’un ADN architectural particulier, une grande partie de leur travail reposait finalement sur l’usage et sur l’appropriation d’un lieu par ses usagers. Provoquer des événements, de l’instantanée et du divertissement, construire des connexions et des réseaux, étaient des données toutes aussi importantes pour les architectes que les formes fantasques qu’ils dessinaient.