« Réintroduire de la fiction pour rendre la ville habitable » – François Schuiten et Benoît Peeters

Le festival de la bande dessinée d’Angoulême, qui s’ouvre ce jeudi, nous offre l’occasion de parler des liens intimes qui nouent le Neuvième Art et la ville. Et comment mieux aborder la question qu’en s’abreuvant des paroles de François Schuiten et Benoît Peeters, dont chaque bande dessinée est un voyage urbanistique dont jamais on ne se lasse ? Nous avons donc rencontré le duo d’artistes au détour d’un café, face aux Musée des Arts et Métiers où se tient leur dernière exposition, « Machines à dessiner », prolongée jusqu’au 26 mars 2017. De quoi les interroger sur le futur de la ville, fil rouge de leur œuvre protéiforme…

Crédit photo : Vladimir Peeters

Vous formez l’un des duos les fameux du monde de la bande dessinée. Comment s’est construite votre relation ?

Cette relation remonte à l’école. Nous nous sommes rencontrés à 12 ans. Nous prenions des cours de peinture ensemble, sous la direction du père de François, lui-même architecte. Nous étions les deux seuls élèves ! Au collège où nous étions dans la même classe, nous réalisions ensemble un petit journal… Notre collaboration est donc née à un âge où elle n’avait rien de professionnel. Seuls l’amitié et le plaisir nous guidaient. C’est ce qui rend aujourd’hui encore notre façon de travailler si particulière. Dans la bande dessinée, beaucoup de collaborations se construisent dans un cadre très professionnel ; c’est parfois même l’éditeur qui réunit un duo.

Une autre de nos particularités, c’est que nous essayons au maximum de limiter le « partage des tâches » habituel dans le monde de la bande dessinée. Dans notre cas, il n’y a pas le scénariste d’un côté et le dessinateur de l’autre. Chaque album est le fruit d’une vision commune, d’un regard partagé sur le monde qui s’est construit au fil du temps. On préfère d’ailleurs ne pas utiliser la distinction scénariste – dessinateur. Chacun participe à sa manière à un dialogue, et c’est ce dialogue qui conduit véritablement au langage de la bande dessinée. Nous ne faisons d’ailleurs pas que de la bande dessinée ensemble ; on co-signe des expositions, comme Machines à dessiner ou Revoir Paris ; on collabore à des projets de films, on présente ensemble des conférences-fiction. On partage un regard commun sur le monde, mais aussi sur la manière de le mettre en scène, à travers l’espace, la scénographie, le son…

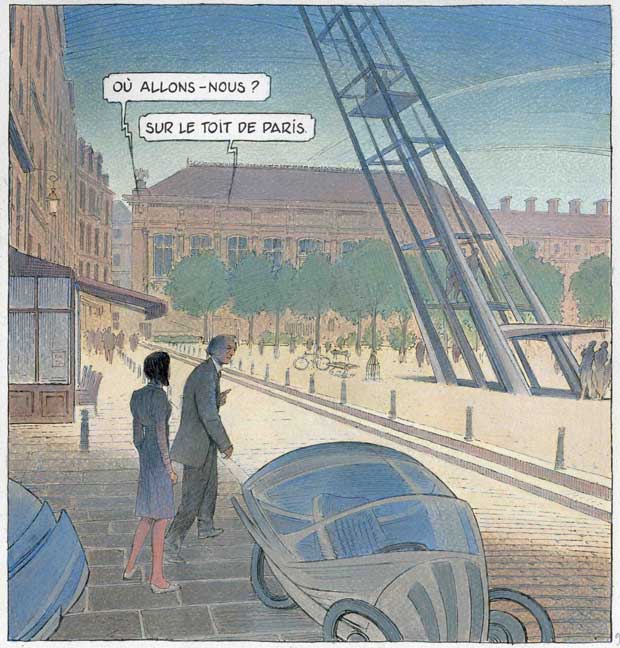

© Schuiten-Peeters, Revoir Paris. La nuit des constellations, Casterman, 2016.

Justement, comment ce « regard commun » sur le monde a-t-il évolué avec le temps ? Comment votre vision des enjeux sociétaux, et plus précisément des enjeux urbains, s’est-elle affinée au fil de vos travaux ?

Le regard que l’on avait dans les années 80, quand nous réalisions des albums comme Les Murailles de Samaris et La Fièvre d’Urbicande, est très différent du regard que l’on a aujourd’hui. A l’époque, nous étions par exemple très inspirés par Bruxelles, parce qu’on y habitait tous les deux, que François y avait grandi, et que c’est une ville fascinante, malgré ses blessures ou peut-être à cause d’elles. C’est une ville sans véritable urbanisme, ou alors un urbanisme « défait », brisé à de nombreuses reprises… [on parle d’ailleurs de « bruxellisation » pour décrire ce phénomène, ndlr].

Puis, progressivement, on a rencontré d’autres environnements, d’autres contextes, tandis que le monde se modifiait profondément. Au cours de ces trois décennies, notre conception de la ville a donc beaucoup changé. Nous sommes passés d’une critique de l’utopie moderniste à des thématiques très différentes, où le corps joue un rôle plus important. Chaque album a constitué une tentative de comprendre le monde, en somme. Avec le souci, non seulement de comprendre, mais aussi de projeter. C’est pour ça qu’avec Les Portes du possible et Revoir Paris, nous sommes allés vers l’anticipation.

© Schuiten-Peeters, Revoir Paris. La nuit des constellations, Casterman, 2016.

Plus précisément, comment interrogez-vous aujourd’hui les enjeux de la ville de demain ? Quel regard portez-vous sur l’urbanisation et ses mutations ?

La question même de la ville se pose aujourd’hui de façon beaucoup plus aiguë, dans un monde qui continue à s’urbaniser de plus en plus, alors qu’Internet et le télétravail pourraient conduire vers d’autres modèles… On voit en effet que les graves questions écologiques posées par les mégapoles n’empêchent pas l’urbanisation de continuer, et même de s’accélérer. L’attrait pour les très grandes villes persiste, alors que l’univers numérique et les nouvelles technologies pourraient favoriser des formes de « désurbanisation », de la même façon que l’on parle de décroissance. Notre époque a du mal à aborder ce phénomène, et à essayer d’inventer d’autres modèles urbains, d’une échelle différente.

Il y a trop peu de réflexions là-dessus, finalement. On manque de modèles de « néo-villes » ou de « post-villes ». On continue à faire comme si de rien n’était, à ne pas remettre en cause les modèles urbains d’hier, avec leur centre et leurs périphéries. Sans se poser cette question fondamentale : quel est aujourd’hui le sens du rassemblement urbain ? Et quelle serait la « bonne » échelle pour les villes de demain, dans notre vieille Europe comme dans les pays émergents ?

Comment travaillez-vous pour intégrer ces réflexions prospectives dans vos récits ? Comment gérez-vous le rapport à l’utopie et à la dystopie dans vos histoires ?

En réalité, on ne part jamais de choses qui n’existent pas du tout. Au contraire, notre souhait est d’évoquer des choses qui existent, mais qu’on ne palpe pas habituellement. Le dessin permet alors de matérialiser une idée, de la pousser jusqu’au bout, d’explorer les devenirs possibles d’un phénomène en cours…

Mais attention, lorsqu’on réalise un album, on n’est pas aussi « organisés » dans nos réflexions sur la ville que lorsqu’on répond à vos questions ! Notre travail principal et notre passion, c’est de raconter des histoires, pas de faire la morale aux acteurs urbains, moins encore de leur expliquer comment faire leur métier. Nos récits sont d’abord là pour intriguer, faire rêver, interroger ou inquiéter, sans chercher à délivrer un message précis. Il ne faut surtout pas prendre nos livres pour des manuels d’urbanisme ! On ne cherche qu’à s’insinuer dans l’imaginaire. On peut porter à réfléchir, dans le meilleur des cas.

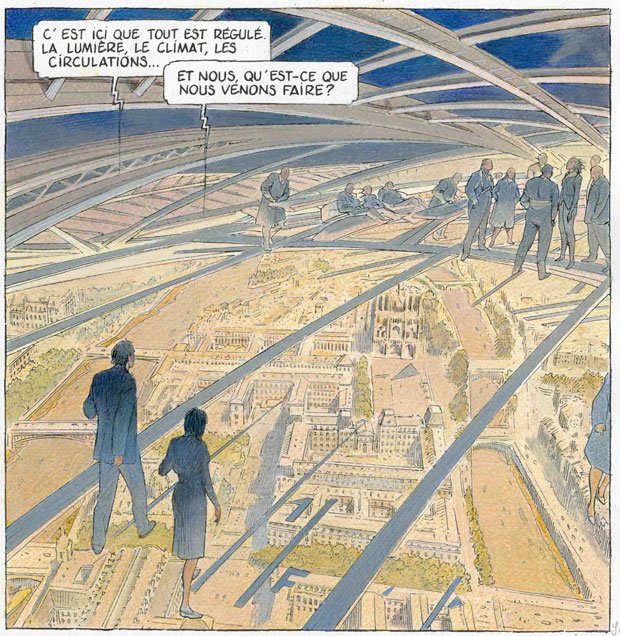

© Schuiten-Peeters, Revoir Paris. La nuit des constellations, Casterman, 2016.

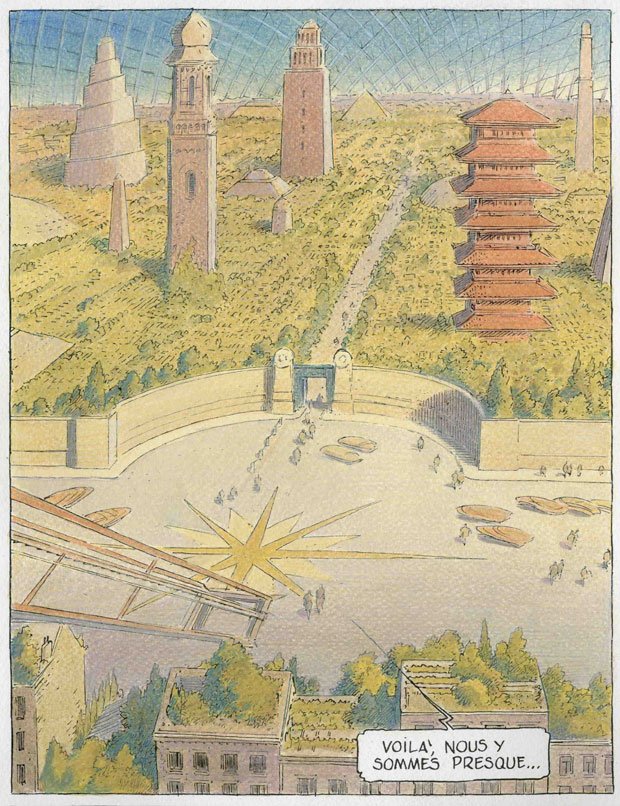

Nous nous efforçons de faire passer ce que nous vivons et ce que nous observons, ce qui nous trouble et ce qui nous passionne, à travers les fictions que nous développons ensemble. Le dessin de François a une dimension esthétique très forte ; du coup, à la première lecture, certaines créations urbaines peuvent a priori sembler « désirables », à l’instar du cœur de Paris sous cloche dans Revoir Paris… Mais dès que le lecteur plonge vraiment dans l’histoire, il se rend compte que c’est en réalité une vision assez terrifiante d’une ville totalement muséifiée où les habitants n’ont plus leur place. On ne se place donc ni dans la pure utopie, ni dans la dystopie la plus complète. On demande au lecteur de se faire sa propre idée, de prolonger le récit à sa façon. Cette volonté d’éviter le manichéisme et les messages directs peut gêner. Certains lecteurs aimeraient que nous soyons plus explicites. Mais c’est justement la liberté d’un univers de papier que de ne pas imposer de vision.

Même si vous ne souhaitez pas faire la morale aux acteurs urbains, vous avez forcément un regard critique sur les villes actuelles dans lesquelles vous vivez… Pouvez-vous nous en dire plus ?

En partie grâce à nos albums, nous avons beaucoup voyagé. Nous sommes allés à Brasilia, en Russie, en Chine, au Japon… Ça change inévitablement le regard que l’on porte sur la ville. Il est fascinant de voir la capacité de certains pays à résoudre des problèmes qui, en France ou en Belgique, paraîtraient insolubles. Pensons à Paris, première ville touristique du monde, qui n’a toujours pas trouvé le moyen de rendre son aéroport aisément accessible ! On nous dit que ça prendra quinze ans, alors qu’à Bangkok, Singapour ou ailleurs, cela se fait en trois ou quatre ans… On a le sentiment qu’il y a ici une incapacité à résoudre des questions d’infrastructure indispensables et élémentaires. On essaye de rattraper des retards, au lieu de préparer réellement l’avenir.

© Schuiten-Peeters, Revoir Paris. La nuit des constellations, Casterman, 2016.

Plus exactement, on a l’impression que beaucoup de projets servent d’abord à panser des plaies, mais sont déjà anachroniques. On en a eu un bel exemple avec Notre-Dame-des-Landes, qui est un projet vieux de quarante ans, conçu dans un tout autre contexte. Il n’y a aucune remise en question de ces processus, mais une obstination conservatrice. De la même façon, on continue à faire des Plans Banlieues comme à l’époque de Banlieues 89, sans essayer de penser réellement un Grand Paris capable de dépasser la frontière entre le Paris intra-muros et ce qui l’entoure. Dans le même temps, le Danemark et d’autres pays nordiques ont réussi à formuler de nouvelles pistes pour rendre la ville plus vivable, y accorder une nouvelle place à la nature, y transformer en profondeur la mobilité.

Comment expliquez-vous cette situation ? Est-ce un héritage de la pensée urbanistique contemporaine ?

Le constat, c’est qu’après l’échec des grandes utopies modernistes (et notamment de ce qui était issu de Le Corbusier et de la Charte d’Athènes), il faut retrouver un nouveau type de vision, inventer des utopies d’un nouveau genre. Bien sûr, il faut sortir de la vision fonctionnaliste de la ville qui a trop longtemps prévalu. Mais il faut aussi inventer de nouvelles manières de faire de la ville et de la financer. Les grands projets ne sont plus des affaires d’Etat, car le temps électoral n’a rien à voir avec le temps des métamorphoses urbaines. Bien sûr, l’Etat doit continuer à gérer un certain type de projets, mais nombre de réflexes sont à remettre en question. Des décennies de réglementations ont créé le mur face auquel on se retrouve aujourd’hui. Certaines villes tentent d’expérimenter, de devenir de véritables laboratoires, souvent sous l’impulsion de maires qui tentent de concrétiser des visions. Mais les plus grandes villes n’y arrivent pas, en tout cas en Europe. C’est davantage à l’échelle des villes moyennes que l’on observe les vraies innovations.

De façon plus globale, il y a malheureusement un manque de culture sur la ville, sur ce qui fait ville. Les gens connaissent mal l’Histoire de leur ville, et c’est un handicap pour se projeter dans l’avenir. Il n’y a plus assez d’espaces qui permettent de rêver, d’inventer de nouvelles manières de vivre ensemble. Il faut se mettre en quête d’utopies non totalisantes, capables d’intégrer de la diversité, et même un certain chaos à travers les initiatives des habitants. Il faut laisser surgir de l’événement. C’est certes compliqué, cela peut faire peur, mais c’est absolument nécessaire. Des films comme Metropolis, Brazil et Blade Runner ont matérialisé nos peurs. Mais il faut aussi produire des images de villes désirables. Il faut réintroduire de la fiction pour rendre la ville habitable. Ce qui fait la qualité d’une ville, c’est bien autre chose que la pure fonctionnalité, c’est un mélange très spécifique d’Histoire et d’imaginaire.